La pluie est bienvenue et vitale pour l’agriculture et les jardins quand elle est suffisante et quand elle vient au bon moment. Il est important qu’en hiver elle s’infiltre pour alimenter la nappe phréatique qui offre des ressources en eau pour les utilisations humaines.

Le réchauffement climatique provoque des épisodes de pluie plus violents.

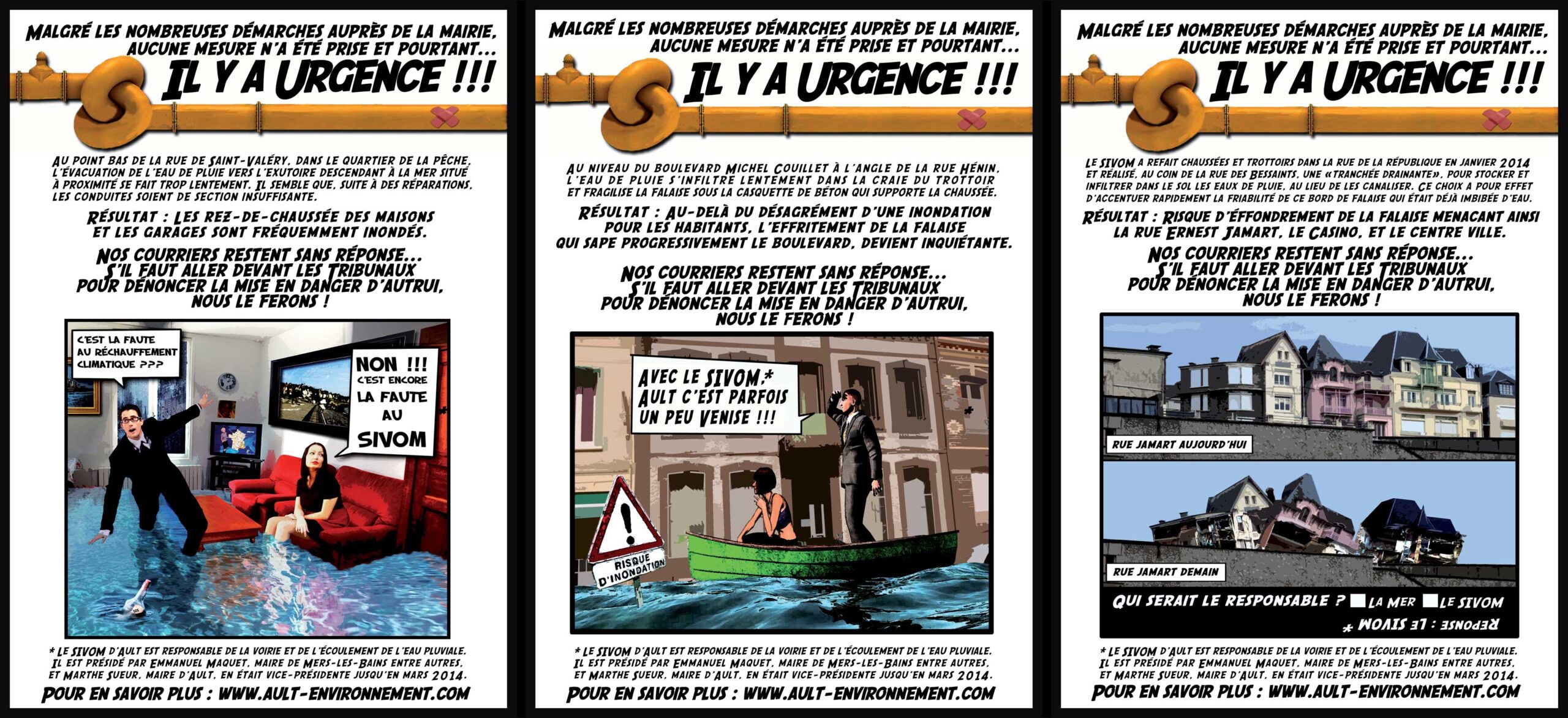

Ault souffre depuis longtemps de désagréments et de dégâts dus aux pluies fortes ou durables : écoulements torrentueux d’eau boueuse dans le centre-bourg, qui inondent des trottoirs, des caves, des magasins ou des habitations, ruissellement et infiltration qui érodent le bord des falaises. Les fortes pentes, l’absence de réseau souterrain d’eau pluviale dans de nombreuses rues et le sous-dimensionnement de certains exutoires vers la mer aggravent la situation.

Ault souffre depuis longtemps de désagréments et de dégâts dus aux pluies fortes ou durables : écoulements torrentueux d’eau boueuse dans le centre-bourg, qui inondent des trottoirs, des caves, des magasins ou des habitations, ruissellement et infiltration qui érodent le bord des falaises. Les fortes pentes, l’absence de réseau souterrain d’eau pluviale dans de nombreuses rues et le sous-dimensionnement de certains exutoires vers la mer aggravent la situation.

Certaines pratiques agricoles ne facilitent pas l’infiltration des eaux vers la nappe phréatique et accentuent le ruissellement : suppression de haies et de fossés, tassement des sols, perte de vie animale et microbienne et d’humus dans la terre en raison des pesticides et des engrais chimiques utilisés.

Il arrive que de l’eau usée déborde des égouts surchargés de rejets interdits d’eau de pluie que la commune a tardé à faire vérifier et corriger. En juin 2021, le boulevard Michel Couillet a encore été inondé et une cascade s’est formée sous la casquette en béton censée protéger le haut de la falaise, provoquant un petit éboulement de falaise.

A la recherche de solutions

En 2003, SOMEA, émanation du Département et de la Chambre d’Agriculture, a établi des préconisations pour limiter le ruissellement et infiltrer plus d’eau de pluie sur le plateau. Celles-ci sont restées lettre morte, à part l’aménagement d’un premier bassin d’infiltration en haut du Bois de Cise. Fin 2014, Ault Environnement a fait venir la chambre d’agriculture pour faire constater l’inondation provenant d’un champ sur le chemin du Bois de Cise et lui demander de sensibiliser l’agriculteur. La Commune est intervenue pour empêcher le torrent d’eau de continuer à éroder la falaise en créant une levée de terre puis en surélevant le chemin pour que l’eau reste dans le champ. On voit encore, au Bel Air, l’échancrure qui a été provoquée en quelques semaines dans la falaise.

En 2015, le Plan de Prévention des Risques des falaises picardes a fixé des règles pour les cultures au bord de la falaise : activité agricole interdite, sauf pâturage, à moins de 40 mètres de la falaise.

Il a recommandé :

- l’aération du sol par sarclage ou binage entre les périodes de développement végétal et le maintien en place des chaumes après la moisson

- au delà de la frange non cultivée de 40 mètres, le non labour des parcelles ou le respect d’un sens cultural parallèle à la côte avec des bandes enherbées de 5 mètres en bas de parcelle

- l’utilisation d’amendements organiques afin de garantir un taux de matière organique compatible avec la rétention d’eau dans le sol

- la mise en place d’ouvrages légers de ralentissement de l’écoulement tels que les plis, les diguettes, les talus, la mise en remblai des chemins d’accès transversaux à la pente

- la couverture ses sols en hiver

- le maintien du PH optimal du sol par un amendement calcique régulier

En octobre 2015, un ouvrage a été créé à l’initiative de la commune, en haut de la rue de la République, pour avaler les eaux de pluie venant du quartier du Bel Air.

Ault Environnement a mené une enquête à ce sujet et a découvert que c’était un puits d’infiltration de l’eau à proximité de la falaise. L’association a vigoureusement protesté par une campagne d’affichage. Elle a aussi dénoncé les inondations fréquentes de la rue de Saint-Valery par les eaux dévalant la rue du Moulin, celles du bas de la rue de Paris et celles du boulevard Michel Couillet pour lesquelles il n’y a toujours pas de solution en 2022.

En 2018, un schéma de gestion des eaux pluviales a été étudié. Mais dès 2019, l’aménagement de la rue de Paris s’est fait sans en tenir compte.

Ce schéma a été remis à l’étude en 2020 à l’initiative de la nouvelle municipalité afin d’adopter des solutions plus respectueuses de l’environnement et moins coûteuses pour l’infiltration de l’eau pluviale sur le plateau. Une première tranche de travaux dans l’espace agricole est prévue à l’automne 2025, uniquement pour la protection du centre-bourg.

Le Plan Local d’Urbanisme impose l’infiltration de l’eau de pluie sur la parcelle pour toute construction nouvelle, sauf près de la falaise dans la zone de risque d’érosion à 100 ans.

Des bâtiments existants, en particulier des bâtiments publics, pourraient faire l’objet d’aménagements d’infiltration à leur périphérie pour ne plus rejeter d’eau de pluie sur la rue.

Des trottoirs qui n’ont pas encore été minéralisés (pavage, ciment, bitume) pourraient être végétalisés pour faciliter l’infiltration de l’eau de pluie. Un accord est à trouver avec les riverains, en principe responsables de l’entretien de leur trottoir, sur le type de couverture végétale et d’entretien.

En janvier-février 2025, a eu lieu une enquête publique sur un projet de travaux. Elle ne concernait que les aménagements dans la zone agricole dont les eaux pluviales se déversent dans le centre bourg. Voir le dossier

Ault Environnement a posé des questions au début de l’enquête publique et obtenu quelques réponses peu convaincantes. Puis l’association a déposé ses observations travaillées le 6 février 2025 avec quelques adhérents.

En résumé, « la mise en place d’ouvrages permettant de protéger enfin le bourg d’Ault et les falaises est une bonne chose, une nécessité. Elle devait se faire début 2021 avant le réaménagement du centre bourg. Les premières actions sont prévues après l’été 2025.

Ce programme a été concerté et négocié avec les agriculteurs et les propriétaires de terres agricoles concernés mais pas avec les habitants d’Ault. Pourtant ceux-ci ont conscience des problèmes et les subissent parfois et ils connaissent leur territoire. Les questions environnementales devraient concerner chaque citoyen. Les contribuables aultois sont également concernés car ils participeront financièrement par l’impôt.

Au-delà des désagréments et des coûts des inondations de rues et de maisons, des débordements d’égouts d’eau usée lors d’orages en raison d’eaux pluviales parasites et des risques d’éboulement de falaise et de glissement de terrain, sont aussi en jeu la pollution de la mer par les ruissellements chargés d’alluvions contenant des produits chimiques répandus dans les champs, l’insuffisante alimentation de la nappe d’eau souterraine, la dégradation des sols, supports de vie animale et végétale, et la pauvreté de la biodiversité en l’absence de haies.

L’étude SOMEA de 2003 a été annexée au Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 2017, sans effet concret.

Le Plan de Prévention des Risques (PPR) des falaises picardes a formulé en 2015 des prescriptions pour les activités agricoles dans le chapitre sur les mesures de protection, sans effet.

Le programme soumis à enquête publique est malheureusement loin de ce qui avait été prévu antérieurement et de ce qu’il faudrait compte-tenu de l’aggravation du dérèglement climatique lié au réchauffement de la planète. Les pluies plus violentes et les glissements de terrain survenus ces dernières années, et encore récemment, dans la Cavée Verte et dans le Deuxième Val entre les quartiers du Bel Air et du Bois de Cise, auraient dû conduire à plus d’ambition et d’exigence.

Le programme ne couvre pas l’ensemble du bassin-versant d’Ault, contrairement à l’étude SOMEA de 2003 et au schéma de gestion des eaux pluviales de 2018-2020. Onival, le Bois de Cise et le Deuxième Val en sont exclus au motif que c‘est le centre bourg qui est prioritaire. Cet argument n’est pas acceptable. Les graves dysfonctionnements en bas de la rue de Paris et boulevard Michel Couillet ne datent pas d’aujourd’hui et rien n’a été fait depuis la réfection de la rue de Paris en 2019 et les inondations de 2021. Pourtant des solutions simples avaient été préconisées et éviteraient des inondations de maisons, l’érosion de la falaise et de graves désordres dans la casquette.

Le projet ne comprend pas de mesures agroenvironnementales permettant au sol de retrouver de la perméabilité et de résister mieux à l’érosion tout en retenant l’eau grâce à l’augmentation de la part d’humus, ce qui permettrait par ailleurs de mieux faire face aux périodes de sécheresse. Les mesures instaurées par le PPR pour les pratiques agricoles sont présentées dans le dossier soumis à enquête publique comme ne concernant que la bande de recul de la falaise à 100 ans. Mais les mêmes mesures devraient tout autant s’appliquer ailleurs pour éviter le ruissellement et l’érosion des terres agricoles.

Le financement des actions (investissement et entretien futur) par la commune et donc par les impôts locaux, à travers le SIVOM de la région d’Ault, et par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie avec les taxes sur la consommation d’eau, prête à discussion. Il s’agit en effet principalement de financer la résolution de problèmes posés par les pratiques agricoles développées depuis des années (disparition de haies et de fossés, imperméabilisation des sols par le tassement, traitements chimiques réduisant la vie animale et microbienne dans la terre, manque d’humus, absence de cultures intermédiaires en hiver). Certes les revenus agricoles peuvent dans certains cas être insuffisants pour payer les coûts de la préservation de l’environnement. C’est un problème national. »

La commissaire enquêtrice a remis son rapport et son avis le 3 mars 2025. Cet avis est favorable sans réserves mais il souligne des éléments négatifs : « Sur le secteur de la cavée verte, la concertation menée par SOMEA avec les exploitants agricoles n’a pas permis de finaliser l’ensemble du programme initialement prévu, réduisant ainsi le linéaire de haies et de fascines sur ce secteur. Bien que hors champ de l’enquête, on peut regretter que des mesures agroenvironnementales ne soient pas préconisées. »